Texto y fotos: David Gustavo López

El sábado, día 22, la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural PROMONUMENTA realizó la primera etapa en tierras de León de la ruta jacobea conocida como “Viejo Camino”, “Camino de la Montaña” o “Camino Desconocido”. Pretende con esta actividad contribuir a la difusión y promoción de una ruta, todavía muy desconocida, que en realidad fue la predecesora del actual “Camino Francés” o, llanamente, “Camino de Santiago”, pues se utilizó principalmente entre los siglos IX y XIII, cuando las tierras que atraviesa este último todavía sufrían frecuentes asaltos de los árabes y, por lo tanto, no eran seguras. Es, por lo tanto, el primer camino bajo los auspicios del Reino de León. Tiene uno de sus puntos de partida en Bilbao y prosigue por Balmaseda, Espinosa de los Monteros, Aguilar de Campoo, Guardo y Velilla del Río Carrión, Puente Almuhey, Cistierna, Boñar, La Robla, Igüeña, continuando hasta Cacabelos y Villafranca del Bierzo. A partir de esta última localidad el camino adoptaba casi el mismo itinerario que después tendría el Camino Francés.

La primera etapa, recorrida el sábado en autocar por cincuenta y cinco asociados, discurrió entre la localidad palentina de Velilla del Río Carrión y la leonesa de Cistierna, siendo guiada por el escritor y socio de honor de Promonumenta Ramón Gutiérrez Álvarez, especialmente versado en la historia de la Montaña leonesa. El alcalde de Velilla del Río Carrión acompañó a los visitantes en su paseo por el puente romano y las fuentes Tamáricas –antiguas termas romanas, declaradas Bien de Interés Cultural-. Ya en la provincia de León, fue el pedáneo de San Martín de Valdetuéjar, Fernando Fuentes, quien apoyó a Ramón Gutiérrez en la explicación de la iglesia de esta localidad, un ejemplo notabilísimo del románico del siglo XII, sin duda de los más notables, aunque todavía muy desconocido, de León. Acrecentaron el interés de los visitantes las cuatro sirenas esculpidas en distintos puntos de su fachada, objeto de una hermosa leyenda de monjes y amoríos.

En Puente Almuhey hubo tiempo para comer y para visitar el puente romano y la ermita, también románica, de la Virgen de las Angustias y su fascinante imagen. Impresionante fue el recorrido por Renedo de Valdetuéjar, contemplando la desolación de lo que fuera palacio de los Marqueses de Prado, una de las familias más poderosas de León, cuyo edificio fue desmontado y trasladado a la capital de la provincia para lucir como fachada del hospital de Nuestra Señora de Regla. Otras casas solariegas y la iglesia de Renedo, donde se conservan tres grandes evangelistas de la escuela de Gregorio Fernández y piezas de arte de la desaparecida capilla del palacio, completaron la sorprendente visita a esta localidad. En La Mata de Monteagudo, fue el presidente de la Asociación de Amigos del Santuario de la Virgen de la Velilla, Sabino López González, quien franqueó el acceso a este conocido y devocional santuario, promovido por la familia de Prado a raíz de una legendaria aparición acontecida en el siglo XV, aunque su engrandecimiento al nivel monumental que hoy se contempla tuvo lugar en el XVII.

En Cistierna, se puso fin a la primera etapa tras visitar el monumental retablo plateresco de la iglesia parroquial, que fue explicado por su mejor conocedor, Siro Sanz, y el Puente del Mercadillo, paso de la calzada romana sobre el Esla y travesía obligada de peregrinos mientras el Viejo Camino estuvo en auge.

Promonumenta proseguirá su viaje por el Viejo Camino en el mes de mayo con una segunda que, partiendo de este mismo punto, llegará hasta la villa de Boñar.

Restos del puente romano de Velilla del Río Carrión

Velilla. Un grupo escucha las explicaciones de Ramón Gutiérrez sobre las Fuentes Tamáricas

Ermita de origen románico de San Juan Bautista, junto a las fuentes Tamáricas.

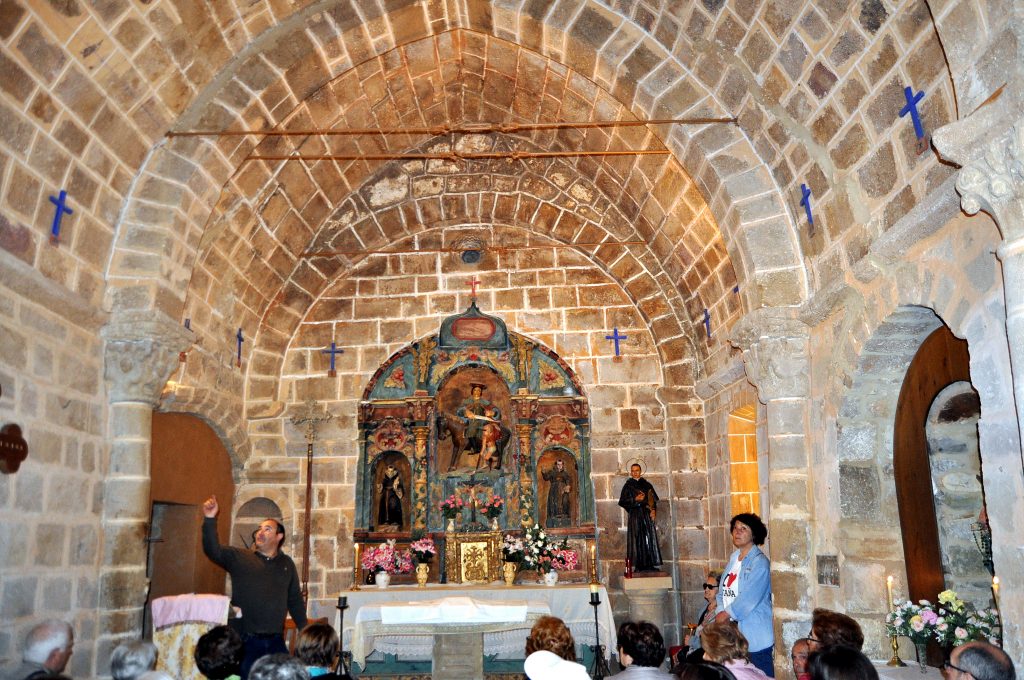

Ramón Gutiérrez relata la historia de la iglesia románica de San Martín de Valdetuéjar.

Iglesia de San Martín. Lateral sur.

Sirena ¿románica? en la torre de San Martín

Uno de los capiteles interiores de la iglesia de San Martín.

Otro capitel de la iglesia de San Martín. Representa atlantes que parecen monos.

Fernando Fuentes, presidente de la Junta Vecinal de San Martín de Valdetuéjar, explica la iglesia.

Puente Almuhey. Mojón de los tres señoríos.

Bella imagen de la titular en la ermita de las Angustias, en Puente Almuhey.

Ermita de Las Angustias, en Puente Almuhey.

Puente Almuhey. Ventanita en la cabecera de la esrmita de Las Angustias. Tiene grabado el símbolo de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, después Orden de Malta

Comida en Puente Almuhey.

Ramón Gutiérrez y Sabino López explican las imágenes del palacio de los Prado conservadas en la iglesia de Renedo de Valdetuéjar.

Grande y bella imagen del evangelista San Mateo, procedente de la capilla del palacio de los Marqueses de Prado, ahora en la iglesia de Renedo de Valdetuéjar.

Mostrando una reliquia en Renedo de Valdetuéjar.

Ante la Casona del capellán de los Marqueses de Prado, en Renedo de Valdetuéjar.

En Renedo, ante lo poco que queda del palacio de los Marqueses de Prado, tras su desmontaje e instalación en el hospital de Regla, en León.

Trabajo realizado y donado por una socia de Promonumenta al Santuario de la Velilla.

Algunos exvotos en el santuario de la Velilla.

En el Puente del Mercadillo, paso de peregrinos sobre el Esla, en Sorriba (Cistierna)