RAZONES POR LAS QUE PROMONUMENTA SE OPONE A LA ADECUACIÓN DE LOS CANALES DE LAS MÉDULAS PARA BICICLETAS TODO TERRENO

Texto y fotos DGL

Algunos datos generales sobre la red de canales de Las Médulas

Suponemos que estaréis al tanto de los últimos desatinos que están amenazando a los canales de Las Médulas, los que llevaban agua desde las zonas altas de los Montes Aquilanos hasta el yacimiento de Las Médulas, con una doble finalidad: por un lado, demoler y arrastrar los aluviones o yacimientos secundarios con su contenido de oro y, por otro, servir para el lavado de estos aluviones y separar el oro que contienen.

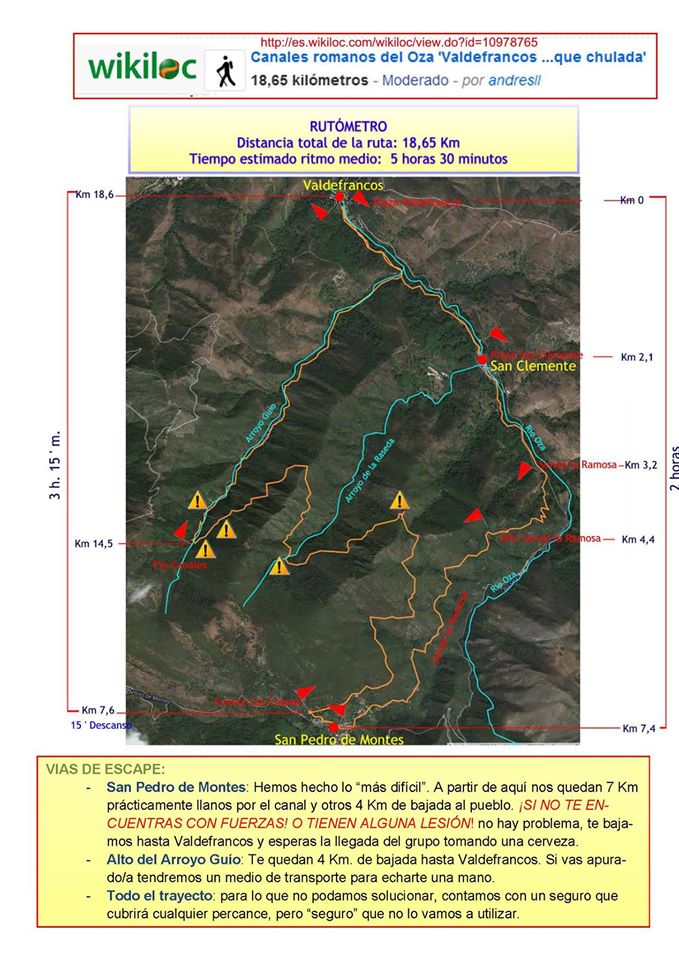

También recordaréis que los canales principales son ocho: seis por la vertiente sur de los Aquilanos y dos por la vertiente norte (más uno muy cortito y de pequeño caudal). Sus puntos de partida y sus longitudes hasta llegar a Las Médulas son diferentes para cada canal, totalizando, junto con algunos canales secundarios, un total de 800 km. En concreto los de la vertiente norte nacen los dos en las proximidades de Peñalba de Santiago y llegan a puntos distintos del yacimiento, recorriendo distancias de 56 km, el superior (denominado CN-2), y de 64, el inferior (CN-1).

Importancia del canal superior (CN-2) de la vertiente norte de los Aquilanos

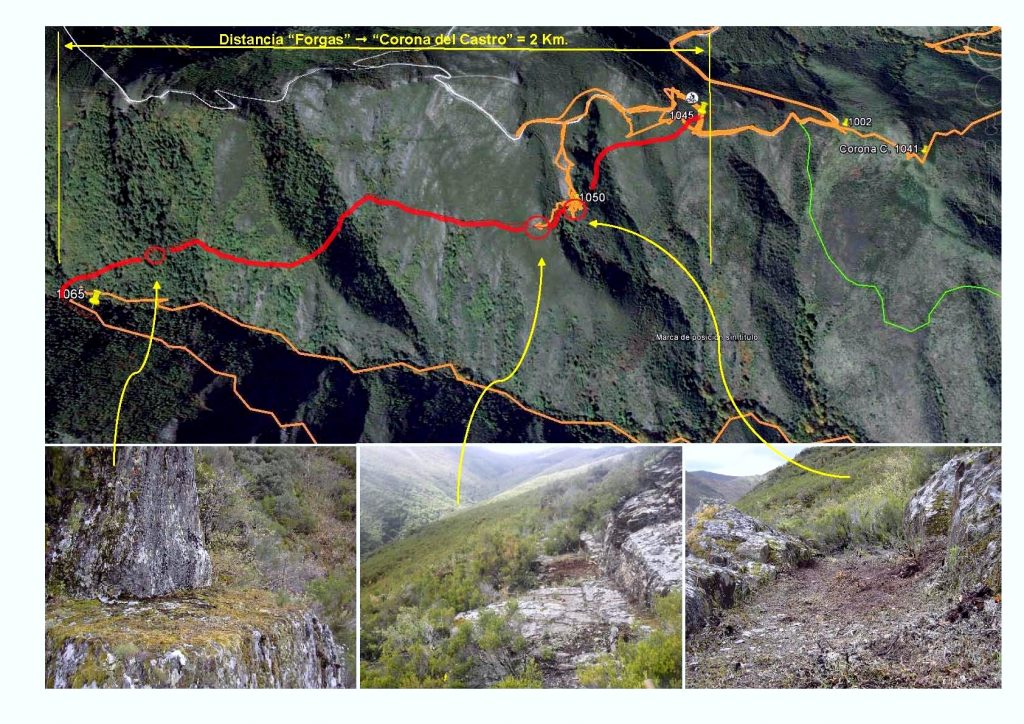

El desatino mencionado al principio de este escrito se centra en esta ocasión en el canal superior de la vertiente norte, el CN-2, cuyo nacimiento de produce en el valle de Friguera (Peñalba de Santiago), hacia la cota 1150 m, y concluye en Campo de Braña, en la cabecera de Las Médulas, a la cota 978 m, lo cual arroja una pendiente media del 0,31% y una longitud, según habíamos dicho ya, de 56 kilómetros. Teniendo en cuenta que la sección hidráulica media de agua aportada a la explotación aurífera es de 0,28 m2 (anchura entre 1,20 y 1,60 m. y profundidad de 0,20 m) y que el coeficiente de rugosidad de Kutter es, aproximadamente, 1,35, podremos calcular que la aportación media de agua de este canal es de 0,137 m3/s, la cual, una vez descontados estiajes y pérdidas, se reduciría a 3.163.166 m3 de agua aportada anualmente, lo que significa el 20,67% del total aportado por toda la red hidráulica de Las Médulas (15,3 Mm3/año).

Cuanto hemos dicho anteriormente solo tiene una finalidad: mostrar la gran importancia que el canal superior de la vertiente norte (CN-2) tuvo en el conjunto de la red hidráulica de Las Médulas y la todavía inseguridad de los datos considerados. Por esta razón, la importancia que ahora tiene para el estudio de la tecnología desarrollada por Roma en las conducciones hidráulicas por gravedad, ya que permitirá investigar numerosos aspectos y parámetros de su construcción que todavía no han sido suficientemente estudiados o, incluso, son desconocidos.

Adecuaciones necesarias para que el canal pueda convertirse en camino BTT

Es muy distinto acondicionar un canal para el tránsito pedestre que para la circulación con Bicicleta Todo Terreno (BTT). El primero solo requiere el desbroce del mismo en toda su longitud y, en zonas muy puntuales, la estabilización de taludes, el paso de vados y la solución de problemas de estabilidad que pueda presentar la propia plataforma del camino, no alterando, salvo en casos muy excepcionales e infrecuentes, la topografía de su base.

Sin embargo, la circulación con bicicletas BTT requerirá una actuación mucho más completa, con alteraciones en la estructura y morfología del propio canal, máxime si el camino o “carril” va a registrarse y publicitarse como de especial uso para BTT, lo cual implica una mayor responsabilidad en materia de seguridad y mantenimiento por parte de los promotores y autoridades competentes.

Teniendo en cuenta el estado actual del canal CN-2, apto ya para el ejercicio de senderismo en gran parte de él (ya se han efectuado varias marchas pedestres), pero no así para circulación de bicicletas, sería necesario realizar las siguientes actuaciones:

-Estudios arqueológicos preliminares para determinar aquellos lugares y aspectos del canal que deban ser preservados en su integridad actual, tomando las medidas necesarias para ello.

-Realización de un proyecto detallado, con participación de personas especializadas en la materia, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como de la arqueología.

-Estudios geotécnicos o conjunto de reconocimientos y ensayos pruebas que deberán realizarse en el terreno para conocer las condiciones físicas del entorno y las propiedades mecánicas de los diversos suelos presentes en la zona de estudio para asegurar su estabilidad y evitar posibles accidentes

-Acondicionamiento de la plataforma de la base del canal

-Realización de drenajes en cruces con manantiales y pequeños arroyos que, en un principio, servían para abastecer agua al canal.

-Acondicionar el paso de vados en lugares donde se presentan hundimientos de la plataforma de varios metros de longitud.

-Ejecución de obras para estabilización de tierras en el talud.

-Obras de rehabilitación de estructuras, normalmente de muretes de sujeción del canal en pasos de pequeñas vaguadas o de estabilización de taludes.

-Colocación de sistemas para control ge desprendimientos en tramos de gran pendiente, instalando mallas de acero.

-Teniendo en cuenta la gran longitud del canal, será necesaria la construcción de algunas áreas de descanso.

-También, considerando la peligrosidad de algunos tramos por la gran pendiente del talud, sería recomendable la colocación de barandillas de seguridad.

-De acuerdo con el Manual de Aspectos Constructivos de Caminos Naturales, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el ancho de un camino para bicicletas deberá ser, al menos, de 75 cm en posición de reposo y 1 m de ancho en marcha, considerando las desviaciones de la trayectoria propia del pedaleo. Si la circulación es bidireccional, como sería el caso, el espacio necesario será el doble del ancho preciso para una dirección (2 x 1 m), más un resguardo de 0,25 m a ambos lados, por seguridad ante los posibles movimientos. Por tanto, el espacio mínimo requerido en vías que vayan a ser ciclables será de 2,5 m. Por otro lado, para que circulen los peatones, se requiere una anchura de 1 m. Por tanto, la anchura mínima de un camino tipo de uso compartido será de 3,5 m.

Teniendo en cuenta el mencionado Manual, incluso en el caso de no considerar el cruce simultáneo de un peatón y dos bicicletas, el canal no tendría anchura suficiente en la mayor parte del recorrido para alcanzar el mínimo de 2,5 m de ancho recomendados.

Como resultado de todo lo expuesto en este apartado, es bastante claro que la adecuación del canal romano para la circulación de BTT supondrá una alteración grave de sus características y, en opinión de varios arqueólogos consultados, también un vaciado de la huella y registro arqueológico de esta obra de la máxima importancia, casi única en su finalidad, de hace casi 2.000 años.

De igual forma, esta grave alteración supondrá un obstáculo en la pretendida declaración de Patrimonio de la Humanidad para la red hidráulica de Las Médulas, al alterar su modo original, algo similar a lo ya ocurrido con la Catedral de León.

La acción perjudicial de las BTT

Si la adecuación del canal CN-2 para la circulación de BTT supondría un daño muy importante en su morfología y un vaciado de su huella arqueológica, todavía habremos de sumar el deterioro que ocasionaría la circulación de las propias BTT, pues supondrán una erosión de la base del canal y, con frecuencia también, de los laterales de la caja, principalmente en su parte inferior, donde existen huellas de su construcción y datos para el cálculo del caudal de agua conducido por él.

Además, la adecuación para las BTT, supondría también la circulación de motocicletas y de quads -ya circulan en algunos tramos, sin haber iniciado su adecuación-, cuyo daño sería mucho más grave.

UNA IDEA COMPLETAMENTE EQUIVOCADA

De cuanto se ha expuesto queda bastante claro que la idea de adaptar el canal CN-2 en una ruta para bicicletas todo terreno (BTT) es totalmente equivocada y rechazable, razón por la que PROMONUMENTA SE OPONE a este despropósito que, en principio, parte de la JUNTA de CASTILLA y LEÓN (Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, D. Juan Carlos Suárez-Quiñones), del aventurero y presentador de televisión Jesús Calleja y del ingeniero de minas Roberto Matías, contando también con el apoyo del Ayuntamiento de Ponferrada.

Normativa de consulta

-Ley 3/1995, de 23 marzo, de Vías Pecuarias.

-Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

-Manual de Aspectos Constructivos de Caminos Naturales, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.